人口結構老化,導致神經退化性疾病與失智症盛行率逐年攀升。中山醫學大學心理學系何應瑞教授,為了有效治療神經退化性疾病,讓患者擁有更好的生活品質,於多年前開始投入治療巴金森氏症新藥科學研究,他的研究成果日前快速通過美國FDA及臺灣衛福部核准,在11月22日於高雄醫學大學試驗中心啟動二期臨床試驗,可望為此疾病開啟更好的治療方法(圖一)。

中山醫學大學心理系何應瑞教授推動巴金森氏症新藥臨床試驗

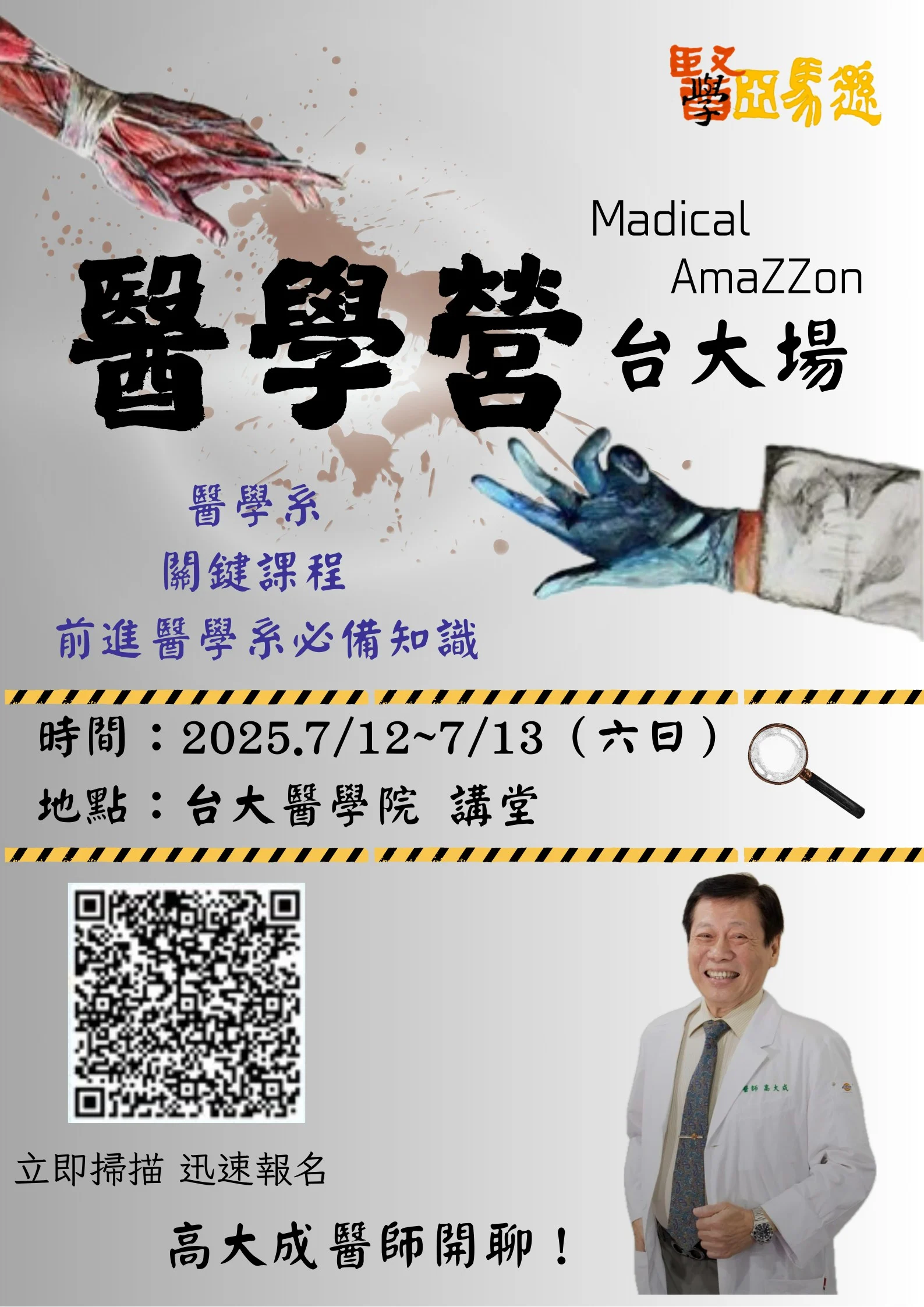

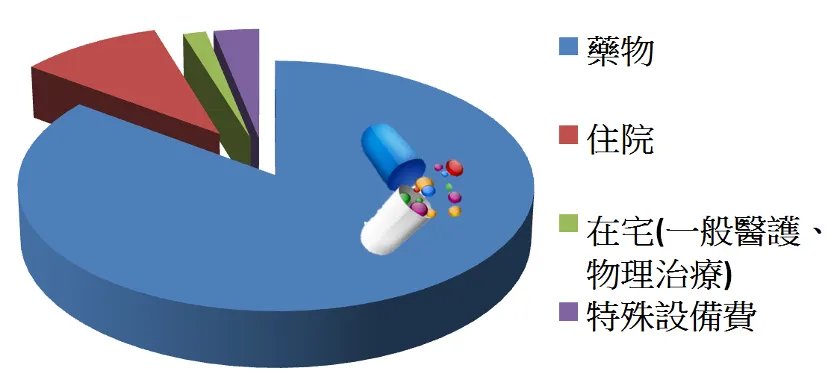

近年來人口結構老化,導致巴金森氏症患者人數急速增加(圖二),然而治療方法尚待突破。巴金森氏症是腦部神經持續退化所造成的疾病,病患腦部多巴胺神經系統與海馬迴的神經細胞持續死亡,因此導致肌肉顫抖、僵直、無力動作遲緩(圖三),而且很高比例的患者會合併出現失智症狀,導致無法自理生活,更增加醫藥與照護負擔(圖四)。

巴金森氏症已經在文獻中被記載超過200年了,1960年代發明了左多巴(L-dopa),暫時緩解肌肉僵硬及運動困難,但是此藥物使用一段時間之後(例如5-7年)藥物會失效,因此並非徹底治癒巴金森氏症。1990年代深腦刺激術(deep brain stimulation; DBS)應用於巴金森氏症患者,利用電流調節腦區,使其恢復正常活性,以減輕運動困難的症狀,但是腦部手術有其風險,而且所費不貲。

何應瑞教授是神經藥理學專家,深知目前沒有藥物可以治癒巴金森氏症,遂投入相關研究;後來他的母親因肌肉僵硬行動困難確診為巴金森氏症,很快就出現失智症,而且運動功能快速退化,導致坐輪椅而後臥床,生活無法自理。何應瑞教授從中藥、西藥到新藥不斷嘗試,在動物實驗發現一項老藥「頭孢曲松」,可以恢復巴金森氏症腦部受損的多巴胺神經細胞密度、抑制大腦的神經退化與神經發炎,並防止海馬回錐狀神經退化所造成的失智現象。

這項研究成果獨步全球,也是全球首見可抑制巴金森氏症患者腦部細胞受損的藥物,受到國際神經科學界的關注,2016年歐洲神經科學會(FENS)列為主題報導,並獲得多項國際專利。

高雄醫學大學前校長劉景寬醫師,從事醫療衛生及醫學教育工作近三十年,在神經內科、失智症主題與腦中風領域等學術成就與聲望卓著,建立了台灣本土的失智症醫療團隊,並帶領國內各醫學中心一同參加多項跨國臨床試驗,使台灣成為華人地區失智症臨床試驗首選地區。劉校長不只在醫學教育及研究上充滿熱忱,他視病如親、盡心盡力,深獲患者信賴。劉教授期望能夠給患者更好的醫療品質,並突破現行治療的侷限性,因此率先帶領高雄醫學大學的醫療團隊加入本項臨床試驗,團隊中有四位醫師、一位心理師及兩位護理師,協助何教授的研究計畫。若臨床試驗成功,將是治療巴金森氏症的一大突破,更是患者的一大福音。

圖一:率全球之先,高雄醫學大學啟動巴金森氏症二期臨床試驗。前排左二為何應瑞教授、左三為劉景寬校長、前排右三為劉立民醫師、前排右二為張揚沛醫師。

圖二: (A)台灣人口結構快速老化。(B)全球巴金森氏症病患人數快速增加,其中以中國增加之速度最快。

圖三: 巴金森氏症導致患者運動困難,動作遲緩,走路小碎步(何名元繪圖)。

圖四: 在歐洲(以德國為例),每位巴金森氏症患者每年用於治療此疾病之總費用超過21萬台幣,其中以藥物費用支出最高(佔85%)。

中山醫學大學心理系何應瑞教授推動巴金森氏症新藥臨床試驗

我們正在執行治療巴金森氏症的新藥臨床試驗。

這項試驗是要測試藥物治療併發認知功能退化的巴金森氏症(稱為巴金森氏症失智;Parkinson’s disease dementia; PDD)之效果。

臨床試驗的受試者,需要要經過非常多的檢查與篩檢,必須符合試驗之所有的收納與排除條件,條件完全吻合者,才可以參加臨床試驗。

若有意願參加這項臨床試驗,可以就近掛號下列醫院(神經內科)的主治醫師,直接向醫師表達有意願參加臨床試驗,醫師會為患者進行必要的檢查,若條件符合,就可以參加試驗。

巴金森氏症 臨床試驗中心與主治醫師

臺大醫院: 吳瑞美、戴春暉、郭明哲、范恬心、林汝甄

台北榮總: 蔣漢琳、陳俊宇、劉祐岑

中國醫藥大學: 蔡崇豪、呂明桂、楊玉婉、黃匯淳、蔡昇達、敖瑀

彰化基督教醫院: 巫錫霖、莊介森、陳彥中

高雄長庚: 林祖功、張永義、陳盈發

這項臨床試驗,目前僅有上述主治醫師可以收案。僅能掛這些醫師。

您可以直接到上面所列的醫院,直接掛醫師的門診,而後向醫師說您要參加臨床試驗,醫師會詳細向您說明,並視實際狀況,向您解釋是否可以進入臨床試驗。

收案最基本門檻必須符合2項認知功能指標(MMSE與CDR測驗)。

您可以(自費)請任一醫學中心的醫師幫您進行MMSE與CDR測驗。

若MMSE: 18-25分或CDR: 0.5-2分,才可以進一步進行篩檢。

否則,便無法進入臨床試驗。

臨床試驗聯絡

若您還需要進一步資訊或協助,歡迎隨時與我聯繫(何應瑞教授電郵: [email protected])。

(若要進一步聯繫,請告訴我下列基本訊息:患者年齡?居住縣市?連絡電話或電郵?患病多少年?主要症狀是甚麼?現在在哪一家醫院哪一位醫師看診?)+