巴金森氏症與原發性震顫的患者都常會出現顫抖的症狀,但是這兩項疾病分別有不同的症狀與神經病理機制,治療方法也不同。本文專訪神經內科醫師,歸納分析這兩項疾病的差異及最新的治療方法。

中山醫學大學心理系何應瑞教授推動巴金森氏症新藥臨床試驗

顫抖現象不同

巴金森氏病: 並非所有的巴金森氏病都會出現顫抖。若是患者出現顫抖,通常是在靜止時(例如專心看電視時或休息時)會出現顫抖。這並不表示巴金森氏病患者只會出現靜態性顫抖,有些巴金森氏病患者在動作時或保持姿勢時也會出現顫抖,換言之,巴金森氏病患者在靜態或動作時都有可能出現顫抖,尤其是年輕型的巴金森氏病患者,較常出現姿勢型或動作顫抖。

原發性顫抖: 主要是保持某一姿勢或動作(例如拿東西或倒茶)時會出現顫抖,分別稱之為姿勢性顫抖和動作性顫抖。

顫抖頻率

巴金森氏病顫抖頻率大約每秒4-6次。原發性顫抖的病患通常顫抖頻率是每秒8-12次。有些研究結果顯示原發性顫抖患者也可能在某個年紀時罹患巴金森氏病,而且他們的患病比例高於一般人。

併發症狀

巴金森氏病患者除了可能出現顫抖外,在動作障礙的表現通常會合併動作緩慢、走路小碎步、肢體僵硬、面具臉等其他神經學症狀。但是原發性顫抖只會出現顫抖的症狀,不會出現其他神經學的症狀。

顫抖的部位

巴金森氏病通常手腳都可能會受影響,一般從身體單邊開始影響,然後發展為雙邊。原發性顫抖多數只有手會出現顫抖,腳通常不會抖,而且是身體兩邊對稱出現顫抖。在臨床上,也有原發性顫抖出現不對稱顫抖或腳有顫抖的病例。

前驅症狀

巴金森氏病在動作障礙出現前數年或更早的時間,可能就有嗅覺異常、睡眠障礙、便祕、憂鬱症等前驅症狀。但是原發性顫抖通常不會有其他前驅症狀。

病程發展

巴金森氏病患者的顫抖程度和影響的部位變化較快,行動緩慢、四肢僵硬、走路不穩退化較快。

原發性顫抖的症狀與受影響的身體部位在數年內不會有顯著的變化,病程退化速度相對較慢。

年齡與盛行率

在65歲以上的老年人口中,帕金森氏症(佔1-2%)與原發性顫抖(4%)的發生率和年紀的增長呈正比關係。

情緒生理壓力

緊張、焦慮、生氣等負面情緒、體質、壓力、刺激性飲料、咖啡、肚子餓等會惡化讓顫抖症狀。

神經迴路

巴金森氏病是基底核和皮質的迴路異常。原發性顫抖的病因是小腦、基底核到大腦皮質的迴路異常。

治療方式

- 手術療法:

- 「核磁共振導航聚焦超音波」又稱「神波刀」:

蔡崇豪醫師指出: 神波刀是具有1024個超音波探頭的核磁共振導航儀,精準定位,以能量轉換的熱銷融效應阻斷丘腦的腹中核震顫迴路,達到治療效果。此治療目前需要自費。台灣目前已核准神波刀用於治療嚴重的原發性顫抖,但在美國,美國食品藥物管理局已核准神波刀運用於治療顫抖型巴金森氏病,台灣則有望今年核准使用。

- 腦深層刺激術 (Deep Brain Stimulation, DBS):

高雄長庚醫院神經內科林祖功醫師指出:巴金森氏症患者,病情退化相當嚴重導致藥物失效時,可以採取DBS手術,這項手術也可以用來治療嚴重的原發性顫抖。手術方式是在腦內視丘下核 (subthalamus nucleus,STN) 或蒼白球內核 (globus pallidus internal segment,GPi)植入一個細長的電極,藉著電流來抑制腦內不正常的電生理放電,以控制運動症狀。目前DBS是部分自費負擔,費用高昂,只有用在巴金森氏病上有健保給付。期待未來納入發性顫抖、肌張力不全與頑固型癲癇也可以運用DBS治療並且能納入健保給付。

- 藥物治療:

古典藥物治療: 巴金森氏病的顫抖可用多巴胺相關藥物或抗乙醯膽鹼類的藥物減緩震顫。

原發性顫抖的首選藥物是乙型交感神經阻斷劑(Propranolol),這類藥物可以降低交感神經的張力,以緩和病患震顫的症狀。但是這些藥物只是治標不治本,無法從源頭根本阻斷顫抖的症狀。

最新醫藥發展:最近中山醫學大學何應瑞教授證實,運用頭孢曲松可以清除神經毒素麩胺酸(glutamate)及突觸核蛋白(α-synuclein)的堆積,減少腦細胞死亡及神經發炎,還可以促進神經新生,長出新的細胞,因此不僅清除腦部毒素、減緩神經退化,更可以修復受損的腦組織以治療神經退化性疾病。這項治療巴金森氏症的醫藥發明獲得許多國家專利,並且通過美國FDA核准執行臨床試驗,目前在台大醫院、中國醫大、中山醫學大學及高雄長庚醫院的神經內科都有在進行收案,可以嘉惠病患,給患者帶來更好的治療。

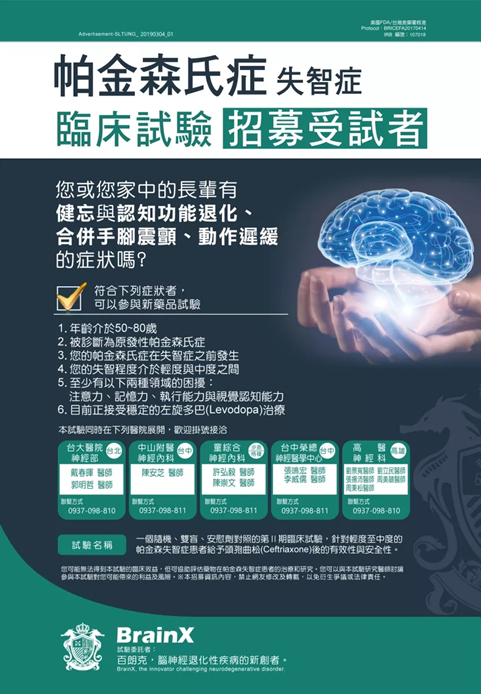

巴金森氏症新藥臨床試驗

我們正在執行治療巴金森氏症的新藥臨床試驗。

這項試驗是要測試藥物治療併發認知功能退化的巴金森氏症(稱為巴金森氏症失智;Parkinson’s disease dementia; PDD)之效果。

臨床試驗的受試者,需要要經過非常多的檢查與篩檢,必須符合試驗之所有的收納與排除條件,條件完全吻合者,才可以參加臨床試驗。

若有意願參加這項臨床試驗,可以就近掛號下列醫院(神經內科)的主治醫師,直接向醫師表達有意願參加臨床試驗,醫師會為患者進行必要的檢查,若條件符合,就可以參加試驗。

巴金森氏症 臨床試驗中心與主治醫師

臺大醫院: 吳瑞美、戴春暉、郭明哲、范恬心、林汝甄

台北榮總: 蔣漢琳、陳俊宇、劉祐岑

中國醫藥大學: 蔡崇豪、呂明桂、楊玉婉、黃匯淳、蔡昇達、敖瑀

彰化基督教醫院: 巫錫霖、莊介森、陳彥中

高雄長庚: 林祖功、張永義、陳盈發

這項臨床試驗,目前僅有上述主治醫師可以收案。僅能掛這些醫師。

您可以直接到上面所列的醫院,直接掛醫師的門診,而後向醫師說您要參加臨床試驗,醫師會詳細向您說明,並視實際狀況,向您解釋是否可以進入臨床試驗。

收案最基本門檻必須符合2項認知功能指標(MMSE與CDR測驗)。

您可以(自費)請任一醫學中心的醫師幫您進行MMSE與CDR測驗。

若MMSE: 18-25分或CDR: 0.5-2分,才可以進一步進行篩檢。

否則,便無法進入臨床試驗。

臨床試驗聯絡

若您還需要進一步資訊或協助,歡迎隨時與我聯繫(何應瑞教授電郵: [email protected])。

(若要進一步聯繫,請告訴我下列基本訊息:患者年齡?居住縣市?連絡電話或電郵?患病多少年?主要症狀是甚麼?現在在哪一家醫院哪一位醫師看診?)